ランドマークの家 ラインナップ

ランドマークの家 ラインナップ

性能と特徴

性能と特徴

ランドマーク公式チャンネルはこちら

ブログ最新記事

- 2026年2月23日

■■【いろいろなご質問にお答えします】■■ 「地震に強い家を建てたいのですが、耐震・制震・減震って何が違うのですか?」

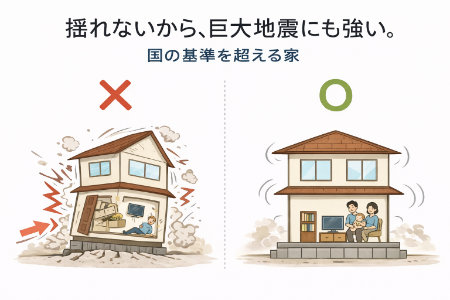

こんにちは! 今回も、お悩みにお応えしていきます! 奈良で注文住宅をご検討の方はぜひ参考にしてみてくださいね。 ★★★★★ 「地震に強い家を建てたいのですが、耐震・制震・減震って何が違うのですか?」 とてもよくいただくご質問です。 最近は地震への関心が高まり、「耐震等級3」という言葉もよく耳にします。 しかし、地震対策には実は複数の考え方があり、それぞれ役割が違います。 今回は、耐震・制震・減震の違いを、できるだけわかりやすくお話ししていきます。 ■まず「耐震」とは? 耐震とは、 👉 建物を強くして「揺れに耐える」考え方です。 柱や梁、壁の量を増やし、建物自体の強度を高めることで、地震の力に負けない構造にします。 現在の日本の住宅は、建築基準法によって一定の耐震性能が義務付けられています。 そしてその上の性能として「耐震等級」があります。 ●耐震等級の目安 ・等級1 → 建築基準法レベル ・等級2 → 等級1の約1.25倍の強さ ・等級3 → 等級1の約1.5倍の強さ 消防署や警察署など、防災拠点と同レベルなのが耐震等級3です。 ただし耐震には一つ特徴があります。 👉 揺れを「受け止める」構造 つまり、建物が壊れないようにする設計であり、揺れ自体はそのまま建物に伝わります。 ■次に「制震」とは? 制震とは、 👉 揺れを吸収して小さくする技術です。 建物の内部にダンパー(ショックアブソーバーのような装置)を設置し、 揺れのエネルギーを熱などに変換して逃がします。 車で例えるなら、サスペンションの役割に近いものです。 ●制震のメリット ・繰り返しの余震に強い ・建物の損傷を軽減する ・家具転倒などの被害を減らす ただし制震は、耐震構造がしっかりしていることが前提になります。 ■そして「減震」とは? 減震とは、 👉 地震の揺れを建物に「伝えにくくする」考え方です。 これは建物の基礎部分で揺れのエネルギーを逃がす仕組みで、 言わば「地震の力を建物に直接伝えない」技術です。 揺れを真正面から受け止める耐震、 揺れを吸収する制震、 その前に揺れを弱めるのが減震です。 ■3つの違いを例えると とても簡単に例えるとこうなります。 耐震 → 強い体で踏ん張る 制震 → クッションで衝撃を和らげる 減震 → 衝撃そのものを受けにくくする それぞれ役割が違うため、本来は組み合わせて考えることが理想です。 ■ランドマークが減震を採用する理由 ランドマークでは、「減震ベース」を採用しています。 地震は一度きりとは限りません。 熊本地震や能登地震でも分かるように、大きな揺れが何度も襲うことがあります。 耐震だけでは、建物は倒壊しなくても、内部にダメージが蓄積する場合があります。 減震は、建物に伝わる地震エネルギーそのものを軽減するため、 ・構造体へのダメージを減らす ・長期的な建物の耐久性を守る ・家具転倒などの生活被害を軽減する こうした効果が期待できます。 ■「地震に強い家」とは一つではない 「耐震等級が高い=安心」と思われがちですが、実際にはそれだけではありません。 大切なのは、 ✔ 建物の強さ ✔ 揺れを吸収する仕組み ✔ 揺れを伝えにくくする設計 これらを総合的に考えることです。 住宅は建てて終わりではなく、家族が長く暮らしていく場所です。 だからこそ、「数字」だけでなく、「実際の暮らしを守れるか」という視点が重要になります。 奈良県で注文住宅をご検討の方は、ぜひ一度ランドマークにご相談ください! ランドマークでは、設計士が直接お客様と向き合い、ご要望に寄り添った家づくりを提案しています。 地震に強いだけでなく、安心して暮らせる住まいを一緒に考えていきます。 ★★★★★ 次回の【いろいろなご質問にお答えします】でも、 皆さまのお悩みを解決するためのたくさんのヒントをご紹介していきます。 ぜひ、皆さまのご質問をお寄せください! ↓ ↓ ↓ - 2026年2月22日

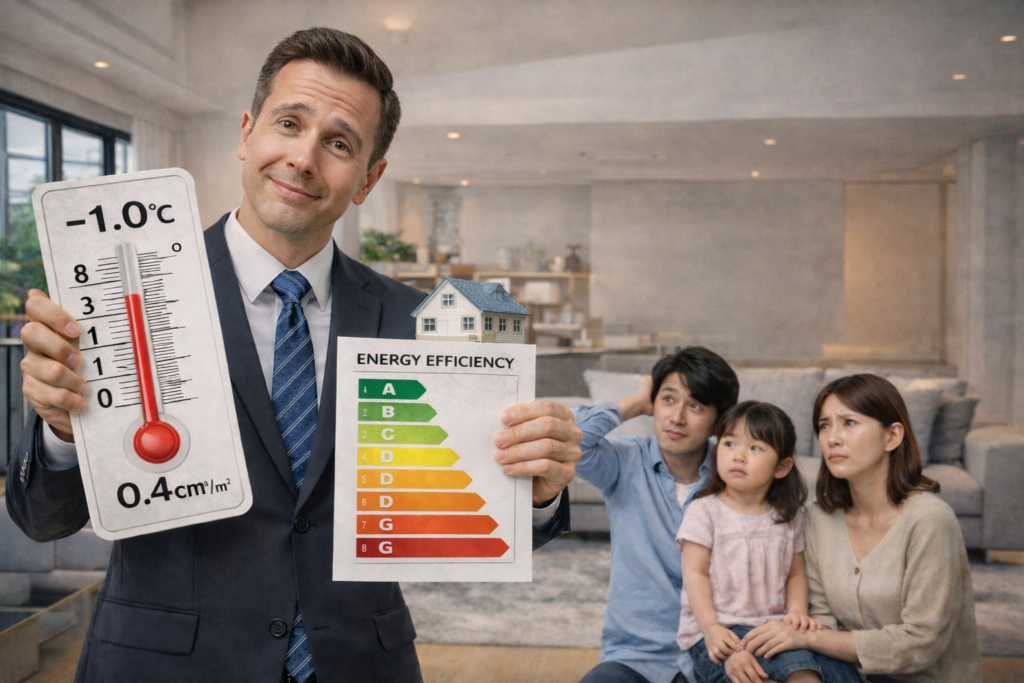

■■【いろいろなご質問にお答えします】■■ 「性能は高ければ高いほど良いですよね?」

こんにちは! 今回も、お悩みにお応えしていきます! 奈良で注文住宅をご検討の方はぜひ参考にしてみてくださいね。 ★★★★★ 「性能は高ければ高いほど良いですよね?」 最近、とても多いご質問です。 確かに、断熱等級、UA値、C値、耐震等級…数字は分かりやすい。 高ければ安心、というイメージもあります。 ですが、ここで少し立ち止まって考えてみましょう。 本当にその“性能競争”、オーナー様のためになっているのでしょうか。 ■性能競争の正体 住宅業界では、 「断熱等級〇〇!」 「UA値〇・〇〇以下!」 「耐震等級3取得!」 という“数字の戦い”が繰り広げられています。 もちろん、性能は重要です。 しかし問題は、「どこまで必要か」という視点が抜け落ちていることです。 性能を1ランク上げるたびに、当然コストは上がります。 そのコストは、誰が負担するのでしょうか? 答えは、オーナー様です。 つまり、性能競争は、 住宅会社同士の“営業競争”の側面も大きいのです。 ■数字が主役になると起こること 数字が主役になると、家づくりはこうなります。 ✔ とにかく高スペック ✔ とにかく最高等級 ✔ とにかく「他社より上」 しかし、家はスペック表ではありません。 住むのは「人」です。 例えば、奈良県の気候において、 本当に必要な断熱性能はどこまでか? 過剰な設備投資をしてまで、光熱費の差はどれほどか? ここを冷静に見ることが重要です。 ■ランドマークの考え方 ランドマークは、「国の基準を超える家」を標準としています。 しかしそれは、“競争のため”ではありません。 「安心して長く暮らせる最低ラインを、確実に超える」 この考え方です。 例えば、 特許遮熱工法によって外部からの熱を根本的に遮断し、 減震ベースによって地震エネルギーを受け流す。 これは、単なる数値競争ではなく、 実際の暮らしを守るための設計思想です。 ■コストと性能のバランス 家づくりで最も大切なのは、 「コストと性能の最適バランス」 です。 ・住宅ローンに無理がないこと ・将来のメンテナンス費を抑えること ・冷暖房費が安定していること ・安心して眠れること これらを総合して考える。 性能を上げることが目的ではありません。 “豊かな暮らし”が目的です。 ■性能は手段、暮らしが目的 性能は大切です。 しかし、性能はあくまで手段です。 目的は、家族が安心して、心地よく、笑って暮らせること。 スペック競争に振り回されると、本来の目的を見失います。 高性能でも、価格が不安であれば本末転倒。 高断熱でも、家族がくつろげなければ意味がありません。 ランドマークは、 「数字のための家」ではなく、 「暮らしのための家」をつくります。 家づくりは一生に一度の大きな決断です。 だからこそ、流行や競争ではなく、冷静な視点が必要です。 奈良県で注文住宅をご検討の方は、ぜひ一度ランドマークにご相談ください。 ランドマークでは、設計士が直接お客様と向き合い、 ご要望に寄り添った家づくりを提案しています。 ★★★★★ 次回の【いろいろなご質問にお答えします】でも、 皆さまのお悩みを解決するためのたくさんのヒントをご紹介していきます。 ぜひ、皆さまのご質問をお寄せください! ↓ ↓ ↓ - 2026年2月21日

■■【いろいろなご質問にお答えします】■■ 住宅展示場に行く前に、**必ずやるべき“たった一つのこと”

こんにちは! 今回も、お悩みにお応えしていきます! 奈良で注文住宅をご検討の方はぜひ参考にしてみてくださいね。 ★★★★★ 「住宅展示場に行こうと思っています」 家づくりを考え始めた方から、本当に多くいただくご相談です。 住宅展示場は、たくさんのモデルハウスを一度に見学できる、とても魅力的な場所です。 夢が膨らみますし、ご家族で楽しく見学できるのも良い点ですね。 しかし実は―― 住宅展示場に行く前に、**必ずやるべき“たった一つのこと”**があります。 それは、 「自分たちの暮らしの理想」を言葉にしておくこと、これだけです。 ■展示場は「夢を見せる場所」だからこそ要注意 住宅展示場のモデルハウスは、とても豪華で完成度が高く作られています。 広いリビング、吹抜け、大きな窓、高級設備…。どれも魅力的で、 「こんな家に住みたい」と思わせてくれます。 ただし、ここで多くの方が陥る落とし穴があります。 それは、 👉 「建物に憧れてしまい、本来の暮らしを考えなくなる」 ということです。 展示場の家は、実際の住宅よりも大きく、設備もグレードアップされています。 つまり、展示場は「商品としての理想形」を見せる場所です。 ところが、家づくりで本当に大切なのは「商品」ではなく、「暮らし」なのです。 ■暮らしを考えずに展示場へ行くと起こること 理想の暮らしが整理されていないまま展示場に行くと、多くの場合、こうなります。 ✔ なんとなく良さそうな家に流される ✔ 必要以上に大きな家を検討してしまう ✔ 予算が膨らむ ✔ 後から「本当に必要だった?」と迷いが出る そして最も怖いのは、 👉 家が完成してから「暮らしにくい」と気付くことです。 家は「建物」が主役ではなく、「暮らし」が主役です。 ここを間違えると、どれだけ高性能で豪華な住宅でも、満足度は下がってしまいます。 ■では何を整理すれば良いのか? 難しく考える必要はありません。 展示場へ行く前に、ご家族で次のことを話し合ってみてください。 ●どんな暮らしがしたいか ・家族が自然に集まるリビングがほしい ・子どもを見守れるキッチンが良い ・在宅ワークの空間が必要 ・将来の老後も安心したい ●何を大切にしたいか ・デザイン性 ・光や風の心地よさ ・光熱費の安さ ・地震への安心 ・家事のしやすさ ●無理のない予算はどこまでか ここも非常に重要です。家づくりは、建てた後の暮らしが豊かであることが大前提です。 ■暮らしが整理できると展示場の見え方が変わる 不思議なことですが、自分たちの暮らしが明確になると、展示場の見学は一気に有意義になります。 「この間取りは自分たちに合う」 「この広さは必要ない」 「この工法は安心できる」 このように、“見る目”が変わるのです。 これは、家づくりで非常に大きな差になります。 ■建築家が最初に考えるのは「暮らし」 住宅メーカーは、まず「商品」から考えます。 一方で建築家は、まず「暮らし」から考えます。 誰がどこで過ごすのか。 どんな時間を家族で共有したいのか。 その暮らしを実現するために、間取りや性能を組み立てていきます。 実は、この順番こそが「満足度の高い家づくり」の本質なのです。 ■住宅展示場に行く前に、必ずやるべきたった一つのこと。 それは、 👉 「自分たちの暮らしの理想を整理すること」です。 これさえできれば、展示場は単なる見学ではなく、 「家づくり成功へのヒント」を見つける場所に変わります。 家づくりは、一生に何度も経験するものではありません。 だからこそ、最初の一歩を間違えないことが、とても大切なのです。 奈良県で注文住宅をご検討の方は、ぜひ一度ランドマークにご相談ください。 ランドマークでは、設計士が直接お客様と向き合い、ご要望に寄り添った家づくりを提案しています。 展示場を見る前の「暮らしの整理」からお手伝いさせていただきます。 次回の【いろいろなご質問にお答えします】でも、 皆さまのお悩みを解決するためのたくさんのヒントをご紹介していきます。 ぜひ、皆さまのご質問をお寄せください! ↓ ↓ ↓ - 2026年2月20日

■■【いろいろなご質問にお答えします】■■ 小さく賢く建てる家 vs. 大きく建てる家、どちらが正解か

こんにちは! 今回も、お悩みにお応えしていきます! 奈良で注文住宅をご検討の方はぜひ参考にしてみてくださいね。 ★★★★★ 小さく賢く建てる家 vs. 大きく建てる家、どちらが正解か 家づくりをご検討される方から、よくいただくご相談があります。 「家は大きい方が良いのでしょうか?」 「最近はコンパクトな家が人気と聞きますが、本当に大丈夫ですか?」 これはとても重要なテーマです。 そして結論から申し上げると、 どちらにも正解があります。 ただし、その正解は「広さ」ではなく、暮らし方に合っているかどうかで決まります。 ■ ひと昔前は「大きい家=成功」だった 以前は、家を建てること自体が人生の大きな目標でした。 そして、 ・できるだけ広い家 ・大きなリビング ・部屋数の多さ これが一つのステータスでもありました。 確かに、大きな家にはゆとりがあります。 来客にも対応しやすく、家族それぞれの個室も確保できます。 しかし、その一方で、現代では別の課題も見えてきています。 ■ 大きな家のメリットと注意点 まず、大きな家のメリットです。 ✔ 空間に余裕がある ✔ 将来の家族構成変化に対応しやすい ✔ 趣味や収納スペースが確保しやすい 一方で、注意点もあります。 ・建築費が高くなる ・光熱費が増える ・掃除やメンテナンスが大変 ・将来使わない部屋が増える 実際に、「子どもが独立したあと使わない部屋が増えた」というお声は非常に多いです。 ■ コンパクト住宅が増えている理由 近年、「小さく賢く建てる家」が増えています。 その背景には、 ✔ 建築費の上昇 ✔ 共働き世帯の増加 ✔ ライフスタイルの変化 があります。 コンパクト住宅の魅力は、 ・建築コストを抑えやすい ・冷暖房効率が良い ・掃除や維持がしやすい ・家族の距離が近くなる など、暮らしやすさにつながる点です。 ■ 小さい家でも広く感じる設計は可能 ここが設計の力が発揮される部分です。 住宅は単純に床面積だけで住み心地が決まるわけではありません。 例えば、 ✔ 吹抜けを活用する ✔ 視線の抜けを作る ✔ 天井高さを変える ✔ 収納計画を工夫する ✔ 外部空間を取り込む こうした設計によって、同じ面積でも体感の広さは大きく変わります。 「小さいけれど広く感じる家」は、設計の工夫によって実現できます。 ■ 実は一番大切なのは「無駄な広さ」を作らないこと 家づくりで後悔が多いのは、 「使わないスペースを作ってしまった」 というケースです。 住宅は建てた瞬間が完成ではなく、 数十年使い続けるものです。 そのため、 ✔ 掃除の負担 ✔ ...

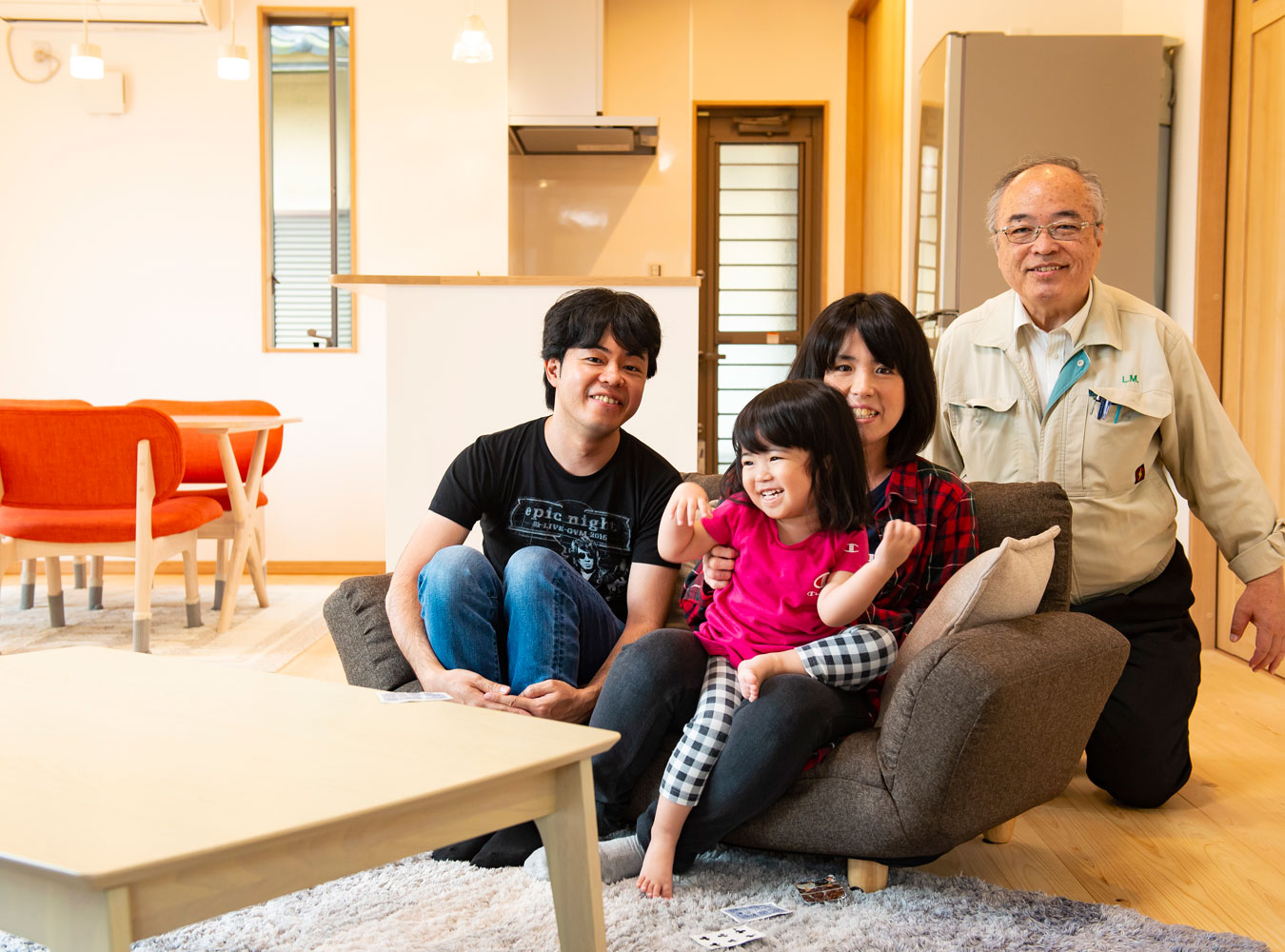

家づくりで、後悔しないために。

建築士が本音で伝える、判断のコツ。

営業トークではなく、**設計の立場から見た「本当に大切なこと」**をメールマガジンでお届けしています。

40年以上・3,000棟を超える設計経験から、

・知らないと損をすること

・最初に知っておくべき考え方

を、分かりやすくお伝えしています。

登録は「苗字」と「メールアドレス」だけ。

ご住所などの入力は不要です。

営業のご連絡はいたしませんので、安心してお読みください。