ランドマークの家 ラインナップ

ランドマークの家 ラインナップ

性能と特徴

性能と特徴

ランドマーク公式チャンネルはこちら

ブログ最新記事

- 2026年2月27日

住宅図鑑 フランク・ロイド・ライトの正規ブランドの家

フランク・ロイド・ライトの正規ブランドの家 フランク・ロイド・ライト。 20世紀を代表する世界的なアメリカの建築家。 「有機的建築」という思想を掲げ、自然と調和する住まいを生み出しました。 落水荘(1935年)。 滝の上に建つ住宅。自然を“借景”ではなく、“一体化”させた名作。 水平ライン、張り出すテラス、自然と建築の融合。 ロビー邸は、ライトの「水平美」を象徴する代表作です。 水平に伸びる深い軒と、大きく張り出した妻面の屋根。 旧帝国ホテル(1923年)。 日本で完成した代表作。関東大震災にも耐えた構造。 日本文化への深い理解が、設計に反映されています。 そのフランク・ロイド・ライトのブランドの住宅の数々。 ライトの思想を継承するブランド住宅。 ・深い軒と水平ライン ・外と内をつなぐ開口 意匠だけでなく、設計哲学を受け継ぐ家。 ランドマークの建築士、森下は、 フランク・ロイド・ライト正規ブランドのライセンス契約者であり設計者です。 ランドマークはその正規ライセンスを所持しています。 お客様には、そのブランドの証の認定書をお渡ししています。 シリアルナンバー付で。 単なる“デザインの模倣”ではありません。思想を理解し、設計として実装すること。 それが正規ブランドの意味です。 ★★★★★ ぜひ、皆さまのご家づくりのご参考に! ↓ ↓ ↓ - 2026年2月27日

■■【いろいろなご質問にお答えします】■■ 「友達の家に行ったら、すごく動きやすくて驚きました。回遊動線ってそんなに良いんですか?」

こんにちは! 今回も、お悩みにお応えしていきます! 奈良で注文住宅をご検討の方はぜひ参考にしてみてくださいね。 ★★★★★ 「友達の家に行ったら、すごく動きやすくて驚きました。回遊動線ってそんなに良いんですか?」 最近、間取りのご相談でよく話題になるのが―― 👉 「回遊動線」です。 実はこの回遊動線、住んでいる家族だけでなく、 遊びに来た友人や親族からも「すごく使いやすい!」と高評価を受けることが多い間取りなのです。 今回は、その理由を分かりやすくお話しします。 ■回遊動線とは? 回遊動線とは、簡単に言うと、 👉 家の中をぐるっと回れる動線のことです。 例えば、 玄関 → 洗面 → キッチン → リビング → 廊下 → 玄関 このように、一方向にしか進めないのではなく、複数のルートで移動できる間取りです。 ■なぜ友達から高評価なのか? ■① 家が広く感じる 回遊動線の家は、壁で仕切られすぎていません。空間がつながっているため、 👉 実際の面積以上に広く感じる という特徴があります。 遊びに来た方は、自然と開放感を感じ、「居心地が良い家」という印象を持ちやすくなります。 ■② 人がぶつからない 一般的な間取りでは、通路が一方向だけのことが多く、家族や来客が重なると動きにくくなります。 しかし回遊動線では、 👉 すれ違いがスムーズになります。 ホームパーティーや来客時でも、キッチン・リビング・水回りへの移動が自然に行えるため、 ストレスを感じにくいのです。 ■③ 家事をしている姿が美しく見える 回遊動線は家事効率を高めるだけではありません。 キッチンから洗面、ランドリーへと流れる動きが自然になるため、 👉 暮らしが整って見えるという効果もあります。 来客から見ると、「すごく考えられている家」という印象になります。 ■④ 家族の気配が感じやすい 回遊動線の家は、家族の動きが自然につながります。 ・子供がどこにいるか分かる ・会話が生まれやすい ・生活が分断されない この空気感は、来客にも安心感として伝わります。 ■ただし回遊動線は万能ではありません ここがとても大切なポイントです。 回遊動線は便利ですが、 👉 ... - 2026年2月26日

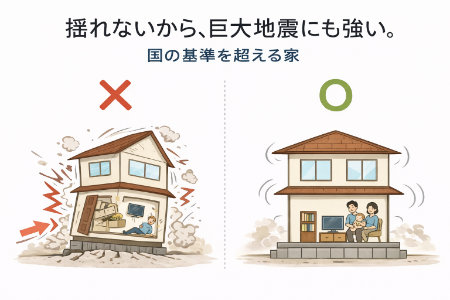

<住宅図鑑> : 巨大地震は恐いですがいつかは来ます。

<住宅図鑑> : 巨大地震は恐いですがいつかは来ます。 もし夜中に地震が来たら。 そのとき、本当に安心できるでしょうか。 耐震は「倒れない家」のはずでした。 でも、揺れは止まりません。 耐震性の高い家が倒れてしまいました。 振動実験の結果。 逆に、意外にも、揺れが少ない家は倒れませんでした。 ランドマークは、揺れが少なく強い家を造っています。 揺れない家が地震に強いのは、 昔の五重の塔が、今でも地震に耐えて残ってるのがその証し。 それが 「減震工法」 という優れた考え方。 この 「減震工法」 で安らかな朝が迎えられますね。 ランドマークでは、 耐震+減震を標準で考えています。 ぜひ、皆さまのご家づくりのご参考に! ↓ ↓ ↓ - 2026年2月26日

■■【いろいろなご質問にお答えします】■■ 「ランドマークさんの家は、どうして“上質なのにお得”なんですか?」

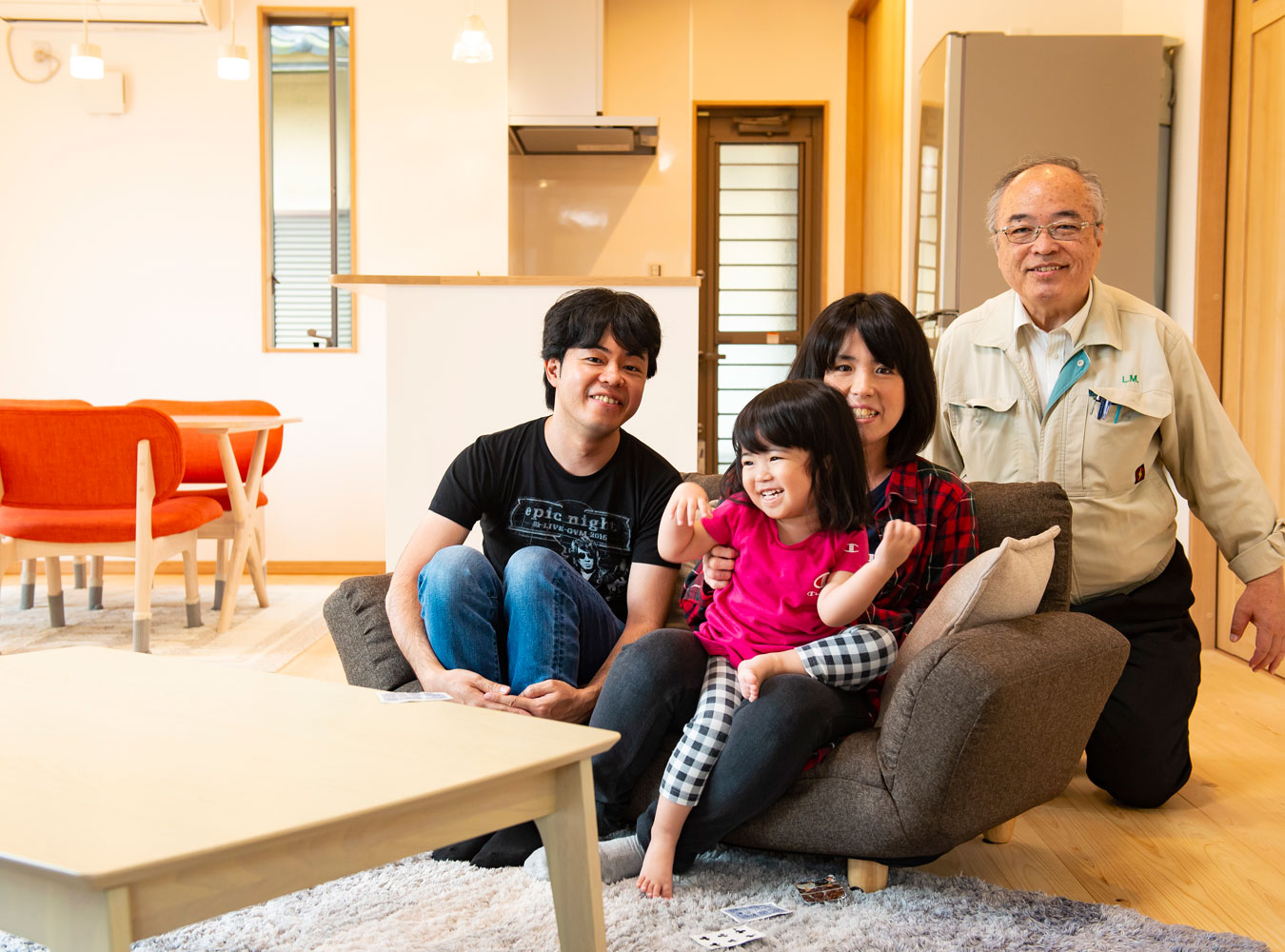

こんにちは! 今回も、お悩みにお応えしていきます! 奈良で注文住宅をご検討の方はぜひ参考にしてみてくださいね。 ★★★★★ 「ランドマークさんの家は、どうして“上質なのにお得”なんですか?」 このご質問をいただくことがよくあります。 今回は、その理由を少し踏み込んでお話ししたいと思います。 ランドマークの家づくりの特徴は、一言でいうと―― 👉 “設計者の立場で、施主様側に立つ家づくり” ここにあります。 ■ランドマークは「家を売る会社」ではありません 一般的な住宅会社は、建物を販売する「売主」の立場になります。つまり、 住宅会社 → 商品を販売 お客様 → 購入する という関係になります。 しかしランドマークは、この仕組みとは少し違います。 ランドマークは、 👉 自らが家の売主ではなく 👉 設計者として施主様側に立つ というスタンスを取っています。 つまり、「売る側」ではなく、「相談者側」に立つことができる住宅会社なのです。 ■工務店の見積を施主側で査定する立場 通常の住宅会社では、工事費は自社が提示する見積が基準になります。しかしランドマークでは、 👉 工務店の見積を施主様側の立場で査定 します。 これは非常に大きな違いです。 設計事務所として中立の立場を持つことで、 ・工事費が適正か ・無駄なコストが含まれていないか ・品質に対して価格が妥当か こうした点を冷静に判断できます。 いわば、施主様の代理としてコスト管理を行う仕組みです。 ■営業マンがいない家づくり もう一つ大きな特徴があります。 ランドマークには、 👉 住宅営業マンがいません これは珍しいことです。 一般的な住宅会社では、 ・展示場運営費 ・広告宣伝費 ・営業人件費 など、多くの販売コストが必要になります。そしてそれらは最終的に建物価格に含まれます。 ランドマークは設計士が直接お客様と向き合うため、こうした販売経費を大幅に削減できます。 その結果、 👉 上質な設計 👉 高性能な住宅 👉 適正な建築価格 を同時に実現できるのです。 ■だから“上質でお得”が成立する ランドマークの家が「お得」と言われる理由は、単純に価格が安いからではありません。 ・設計士が直接ヒアリングする ・工務店見積を施主側で査定する ・営業コストをかけない ・広告費を抑える こうした仕組みにより、 👉 価格以上の価値を生み出しているのです。 ■稀有な存在である理由 設計事務所は全国に存在しますが、 ・設計だけを行う ・施工は関与しない というケースが一般的です。 一方、住宅会社は、 ・販売が中心 ・商品型住宅が中心 となる場合が多いのが現状です。 ランドマークは、 👉 設計事務所の思想 👉 住宅会社の実行力 この両方を持つ、非常に珍しい業態です。 だからこそ、 「設計品質」 「性能」 「コストバランス」 を同時に成立させることができます。 ■本当に価値のある家とは 家づくりは、価格だけで判断するものではありません。 ・長く快適に暮らせるか ・無理のない資金計画か ・家族の暮らしに合っているか こうした視点が大切です。 ランドマークは、「売るための家」ではなく、 👉 「施主様にとって最善の家」 を考え続けています。 奈良県で注文住宅をご検討の方は、ぜひ一度ランドマークにご相談ください! ランドマークでは、設計士が直接お客様と向き合い、ご要望に寄り添った家づくりを提案しています。 ★★★★★ 次回の【いろいろなご質問にお答えします】でも、 皆さまのお悩みを解決するためのたくさんのヒントをご紹介していきます。 ぜひ、皆さまのご質問をお寄せください! ↓ ↓ ↓ <奈良県の家づくり、ランドマークへのご相談はこちらから> <YOUTUBEはこちら> <インスタグラムはこちら>

家づくりで、後悔しないために。

建築士が本音で伝える、判断のコツ。

営業トークではなく、**設計の立場から見た「本当に大切なこと」**をメールマガジンでお届けしています。

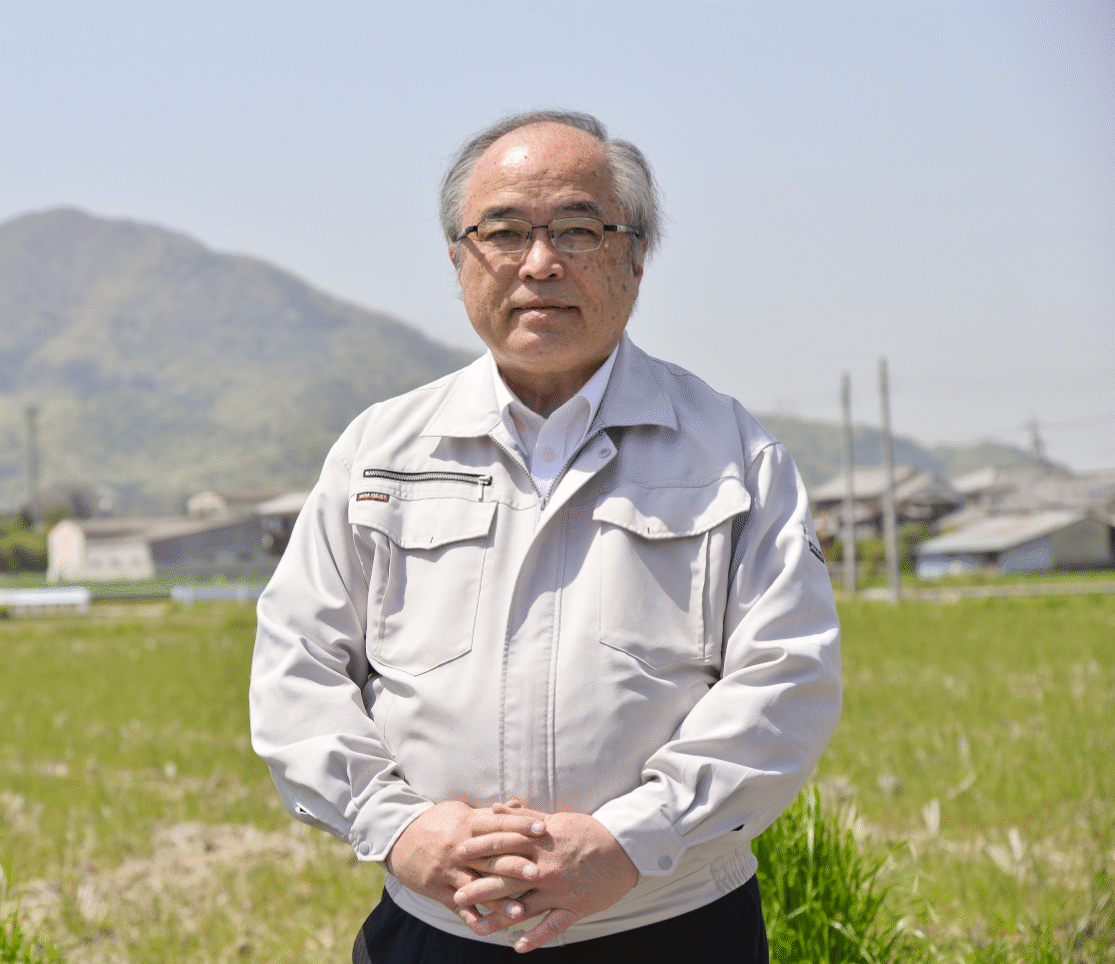

40年以上・3,000棟を超える設計経験から、

・知らないと損をすること

・最初に知っておくべき考え方

を、分かりやすくお伝えしています。

登録は「苗字」と「メールアドレス」だけ。

ご住所などの入力は不要です。

営業のご連絡はいたしませんので、安心してお読みください。