■■【今回のご質問にお答えのコーナー】■■ 減震ベースが最適な理由と耐震・免震・制震の違い

こんにちは!

今回も、お悩みにお応えしていきます!

奈良で注文住宅をご検討の方はぜひ参考にしてみてくださいね。

減震ベースが最適な理由と耐震・免震・制震の違い

★★★★★★★★★★

耐震・制震・免震工法の違い

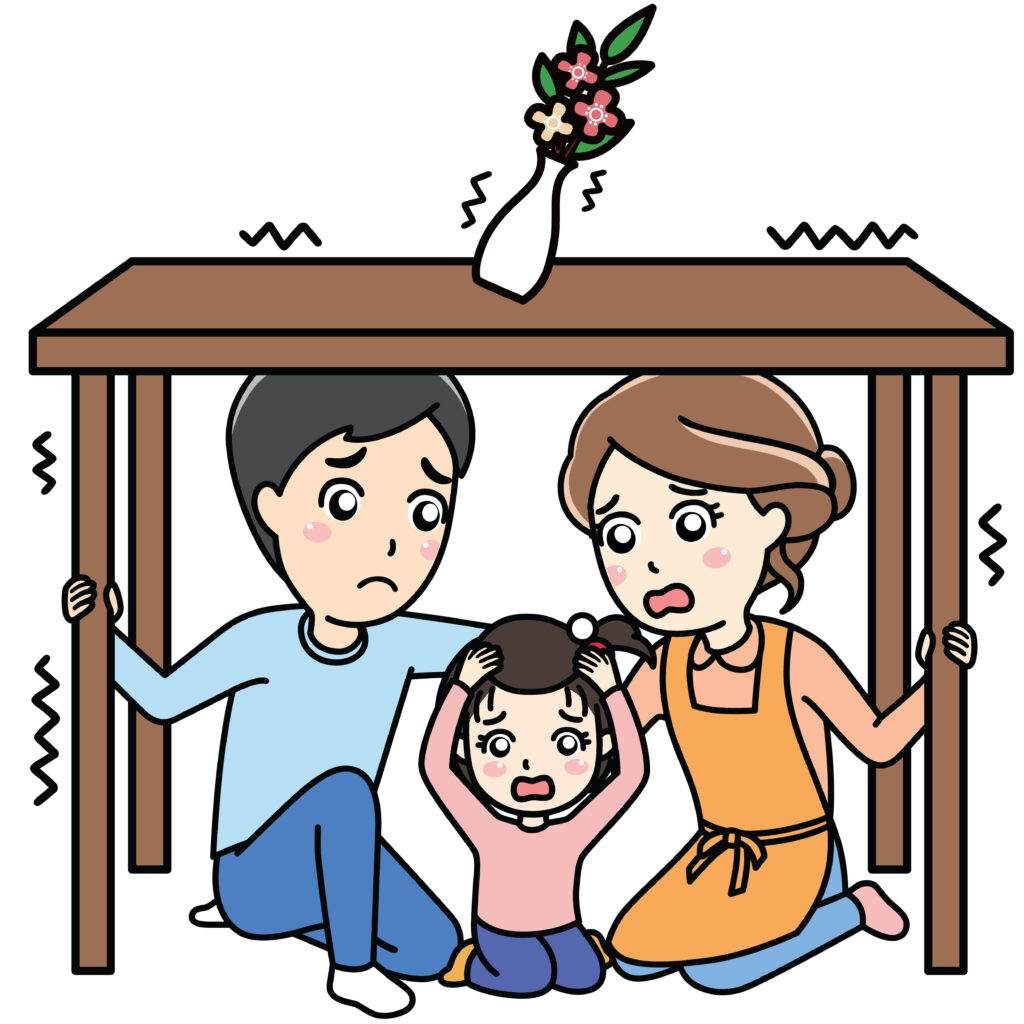

木造注文住宅の地震対策には大きく分けて「耐震工法」「免震工法」「制震工法」があります。

それぞれの特徴は次のとおりです。

■耐震工法:

建物そのものを強く固めて地震に「耐える」構造です。

筋交いや耐力壁を増やして構造体の強度を高めることで、大地震の横揺れによる破壊・損傷を防ぎます。

法律でも一定の強度(耐震基準)が義務付けられており、新築時の基本仕様に含まれます。

コスト面では最も安価で、住宅本体価格に組み込まれていることが多いのがメリットです。

反面、あえて過剰に剛性を高めると建物の固有周期が短くなり、

揺れそのものは小さくとも加速度が大きく増幅される可能性があります。

短周期の硬い構造ほど地震加速度が地盤の2倍以上になることもあるため、

家具の転倒や屋内の揺れが激しくなり、人への衝撃をかえって大きくする場合もあります。しS耐震工法

■制震工法

建物内部に制震ダンパーなどの装置を組み込んで、地震エネルギーを吸収・散逸させる構造で,

揺れを能動的に吸収するので、同じ耐震仕様の建物より被害を抑えられるのが特徴です。

例えば壁や柱にオイルダンパー、鋼材ダンパー、特殊ゴムなどを設置します。

新築時の追加コストは一般に1棟あたり約50万円からとされ(制震ダンパーの内容によって変動して

比較的リーズナブルに導入可能です。

後付けで追加設置もできますが、設置箇所の補強やダンパー交換メンテナンスの手間がかかる点は留意点です。

■免震工法:

建物と基礎・地盤を免震装置で切り離し、地面の揺れを建物に直接伝えにくくする構造です。

一般的に免震装置(積層ゴム、すべり支承など)を基礎と土台の間に設置し、

地震時には建物がゆっくり動くようにします。

これにより、大地震でも建物が大きく揺れず、構造体や家具への損傷・転倒を著しく減らせます。

ただしコストは高額で、一戸建てでは200~300万円程度の追加費用が必要なため、

基礎工事や地盤改良も大掛かりになりがちです。 このため既存住宅への導入は困難で、

一般住宅ではなかなか採用例が増えていません。

■■■まとめると、それぞれの考え方は

「耐震=建物を強くする」「制震=揺れを吸収する」「免震=揺れを伝えにくくする」と異なります。

建物を固めると、地震のエネルギーが家屋全体に集中して家具の転倒や人への衝撃が大きくなるおそれがあります。

実際、木造住宅では耐震等級の高い剛固な建物のほうが倒壊しやすく、

むしろ小規模で柔軟性のある建物が被害を免れたという実験結果も報告されています。

一般的に木造住宅において「耐震構造が最もコストパフォーマンスに優れる」

と言われることもありますが、

このようにただ構造を固くするだけでは揺れのエネルギーを集中させてしまい、

安全性を損なう場合があります。

■減震ベース工法

そこでランドマークが採用するのが、制震工法の一種である独自の「減震ベース工法」。

基礎コンクリートと木造の土台との間にステンレス製の摩擦スライダープレートを挟み込み、

地震時にはプレートが滑ることで水平振動を吸収・逃がします。

これにより、大地震の際にも地震加速度が建物側に半減して伝わり、

家具もほとんど動かず、居住者を守ることができます。

専門施設での振動実験でも効果は実証済みで、

同様の減震ベース工法を用いる他社の試験では

300~800ガルの加速度低減が確認されています。

他社の免震・制震工法と比べても、減震ベースには優れた特徴があります。

たとえば一般的な免震工法は基礎と建物を完全に分離するため大規模な基礎工事が必要で、

一戸建てでは200~300万円程度の費用負担が普通です。

制震ダンパーもオプション追加で数十万円かかります。

これに対し減震ベースは、シンプルな摩擦構造のため施工が簡便で

工事費を抑えられる点が特徴です。

実際ランドマークでも「効果が高く、工事費が安い画期的な工法」として採用し、

建築費に負担をかけず地震対策を実現しています。

木造住宅のように建物重量が小さく剛性も高い場合、

過度な耐震化より「揺れそのものを小さくする」対策が合理的。

減震ベースは、地震エネルギーを基礎側で滑らせて逃がすことで揺れを低減するため、

木造住宅にとって最も実用的でコストパフォーマンスに優れた選択肢といえます。

地盤に建物をしっかり固定しつつ、必要以上に固くしないことで衝撃を分散し、

建物も内部の人も同時に守る最適な工法と言えるでしょう。

次回の【ご質問にお答えのコーナー】でも、

皆さまのお悩みを解決するためのたくさんのヒントをご紹介していきます。

ぜひ、皆さまのご質問をお寄せください!

↓ ↓ ↓

- カテゴリー

- 所長森下のブログ